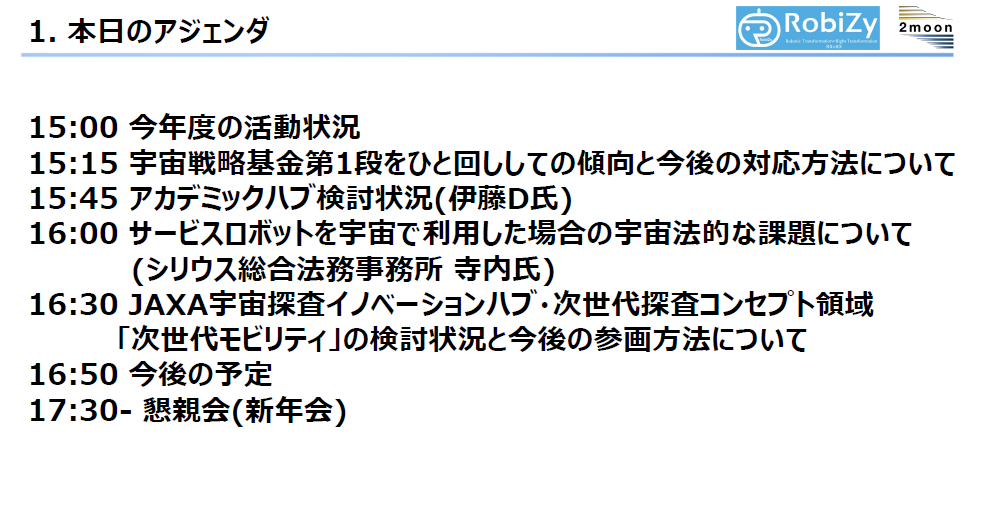

2月12日宇宙部会を開催しました!

2月12日は宇宙部会を開催しました。

宇宙部会では宇宙事業を一緒に取り組むメンバーを探したい方、宇宙業界の動向を知りたい方、これから宇宙事業に取り組みたいと考えている方など、様々な立場の方が参加されています。

また、農林水産部会や社会実装部会とも連携しながら、宇宙技術を取り入れたビジネスの提案を行ってきました。

今回の宇宙部会は、オフライン・オンラインのハイブリッド開催で、多くの方にご参加いただきました。

盛りだくさんの内容での開催でした。

「宇宙戦略基金第1段をひと回ししての傾向と今後の対応方法について」

RobiZyでも会員企業様とチームを組み、月面/火星面インフラ構築用自律型AIヒューマノイドロボット研究開発のテーマで、第1段の宇宙基金に応募しましたが、残念ながら不採択でした。

採択団体にはや審査員を確認すると、ロボットエンジンや太陽光発電関連がありました。

また審査員の構成を見ると、ロボット関連の専門家はいませんでした。

今度の対策として、やはりロビー活動は重要と思われます。審査員にロボット関連の方々が加わると風向きも変わってくるかもしれません。

宇宙基金第2弾は令和6年補正予算から3000億円、3月頃に公告が予定されています。第3弾は令和7年通常予算から調達予定のようですが、まだ詳細は未定です。

引き続き情報収集しながら、RobiZyとしてもCVCなどからの資金調達も含め、挑戦していきたいと思いますので、参画をご希望される会員企業様は是非ご連絡ください。

「サービスロボットを宇宙で利用した場合の宇宙法的な課題について」

ではシリウス総合法務事務所代表で、宇宙社会保険労務士・宇宙行政書士(日本初?)の寺内様より発表です。

「宇宙法」の基礎、「国家管轄権」に関する課題、「宇宙活動法」に関する課題というテーマです。

宇宙法には、宇宙条約をはじめとする国際的な枠組みがあり、宇宙活動に関する基本的なルールを定めていますが、明確な境界や詳細な規定が未整備の部分も多いです。

国家管轄権について、宇宙空間では領域的な主権が及ばず、登録国や国籍によって法適用が異なるため、法的責任の所在や紛争解決が複雑になりやすいということがあります。

宇宙活動法上、「ロボット」というカテゴリは存在していません。日本ではロボットも人工衛星と同様の許可基準が適用されますが、自律制御AIなどの新技術に対応した管理計画や安全基準の整備が求められています。

国際的なルールがまだ未成熟であるため、国際的な動向を意識しつつ、日本の宇宙活動法の許可基準に対応していく必要があります。

「JAXA宇宙探査イノベーションハブ・次世代探査コンセプト領域「次世代モビリティ」の検討状況と今後の参画方法について」

JAXA宇宙探査イノベーションハブの「次世代モビリティ」では、月面での探査・運用支援を目的とした統合運用システムやサービスロボットの開発の検討が進められています。

RobiZyは、JAXAと共同で「宇宙ロボットに関わる国際規格検討」を進めており、2024年11月のi-SAIRAS@ブリスベンで成果を発表しています。

今後はJAXAや企業と連携し、デジタルツイン技術や月面でのロボット運用モデルの検討を推進して予定です。

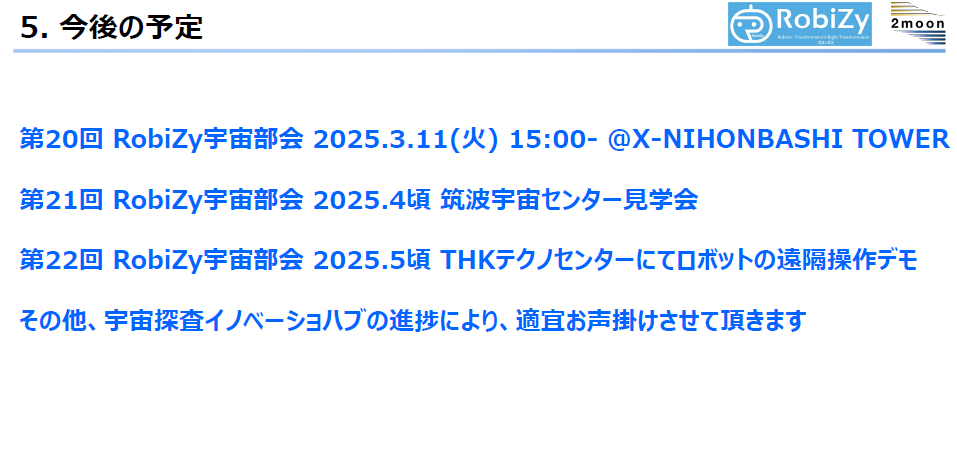

今後も宇宙部会は定期的な開催、視察等を行います。

是非積極的にご参加ください!